[costanti]

anno 20 numero 38 / 04.25

Biografia

Nicolao Fornengo è fisico teorico e docente di meccanica quantistica e di relatività generale presso l’Università di Torino. Ha svolto le sue ricerche, oltre che in Italia, negli Stati Uniti (Johns Hopkins University) e Spagna (Università di Valencia/IFIC) e, per brevi periodi, in Francia (LAPth, Annecy). Si occupa di fisica astroparticellare e cosmologia, con particolare interesse al problema della materia oscura.

La carica e i suoi derivati

Le costanti dell’interazione elettromagnetica

di Nicolao Fornengo e Alessandro Papa

a.

L’elettricità deve il suo nome all’ambra (elèktron in greco), la cui proprietà di elettrizzarsi per strofinio era nota sin dall’antichità

I fenomeni elettrici e magnetici hanno suscitato interesse sin dall’antichità. Sono attribuite a Talete (VII-VI sec. a.C.) le prime osservazioni che sostanze resinose come l’ambra (elèktron in greco), se strofinate su vello di pecora, sono in grado di attrarre piume e pagliuzze. Allo stesso Talete, Aristotele attribuisce l’ipotesi che i magneti naturali dovessero la loro proprietà al fatto di possedere un’anima, un’idea rimasta in Europa fino al XVI secolo. In Cina l’osservazione dei fenomeni magnetici aveva portato, verso la fine dell’XI secolo, allo sviluppo della bussola, utilizzata originariamente per individuare la direzione più favorevole lungo cui orientare costruzioni e sepolture.

Bisognerà aspettare fino alla fine del XVI secolo per avere i primi studi sistematici sul comportamento dei magneti e sull’elettricità statica generata dall’ambra, da parte di William Gilbert, cui si deve l’invenzione del termine “elettricità”, e fino al 1785 per la formulazione da parte di Charles A. de Coulomb della legge che stabilisce che la forza fra due cariche statiche è direttamente proporzionale al prodotto delle cariche e inversamente proporzionale al quadrato della distanza (nota come “legge di Coulomb”). Grazie principalmente alla formidabile opera sperimentale di Michael Faraday e alla mirabile sintesi teorica operata da Maxwell a metà del 1800, si giunge alla definitiva acquisizione del concetto che elettricità e magnetismo sono manifestazione di un’unica interazione, generata da cariche elettriche o da correnti elettriche (ovvero cariche in movimento).

Una caratteristica delle cariche elettriche è che il valore della carica di un corpo risulta essere un multiplo intero di una carica fondamentale. Fu Joseph J. Thomson, assieme a John S. Townsend e Harold A. Wilson, a comprendere che i “raggi catodici” (corrente elettrica che fuoriesce da un conduttore di carica negativa, il “catodo”, e che, propagandosi in un tubo a vuoto, raggiunge un altro conduttore positivo, l’“anodo”) sono composti da particelle singole. Thomson fu anche in grado di determinare che il rapporto tra la carica elettrica dei singoli portatori e la loro massa era costante, mostrando che la corrente elettrica era trasportata da corpuscoli elementari, che furono chiamati elettroni. La carica dell’elettrone fu misurata con precisione da Robert Millikan e Harvey Fletcher nel 1909 con un esperimento in cui venivano fatte cadere goccioline di olio elettricamente cariche all’interno di un condensatore: il campo elettrico del condensatore manteneva in equilibrio a mezz’aria le goccioline, che altrimenti sarebbero cadute a causa della forza di gravità.

Grazie a questo equilibrio tra la forza elettrica (dovuta alla carica) e la forza gravitazionale (sensibile alla massa), fu possibile determinare con precisione la carica elettrica delle goccioline: il risultato fu che ogni carica era un multiplo intero di un valore specifico pari a circa 1,6×10-19 Coulomb. Questa era quindi la carica elettrica del portatore fondamentale, ovvero dell’elettrone.

La carica dell’elettrone è per definizione negativa, ma il fatto che l’atomo di idrogeno, formato da un protone e un elettrone, sia elettricamente neutro, ci fa capire come anche il protone sia dotato di una carica in valore uguale a quella dell’elettrone, ma di segno opposto, ovvero positiva.

La carica e rappresenta quindi una costante universale. A metà degli anni ’60 del secolo scorso Murray Gell-Mann e George Zweig proposero che particelle dotate dell’interazione forte, come il protone e il neutrone, fossero a loro volta costituite da particelle ancora più fondamentali: i quark. Dato che protone e neutrone hanno carica intera (in termini di e, carica +1 il protone e 0 il neutrone) e sono composti da tre quark, questi ultimi devono necessariamente avere carica frazionaria, pari a 2/3e per il quark up e -1/3e per il quark down. Questa fu un’ipotesi rivoluzionaria e fu confermata alla fine degli anni ’60 dagli esperimenti di diffusione profondamente anelastica realizzati allo Stanford Linear Accelerator Center (vd. Asimmetrie n. 16, ndr). Le particelle con carica frazionaria non sono direttamente osservabili: solo combinazioni di quark dotate di carica intera, come protone e neutrone, possono essere osservate direttamente.

Combinando la carica e con altre costanti fondamentali, è possibile definire l’intensità dell’interazione elettromagnetica in termini di una quantità che non ha dimensioni, cioè è un numero puro: la “costante di struttura fine” α (ovvero la costante di accoppiamento dell’interazione elettromagnetica), definita come α = e2 / 4πε0ħc, dove c è la velocità della luce nel vuoto (vd. Speed limit, ndr), ħ la costante di Planck ridotta (vd. Quanto basta per evitare una catastrofe, ndr) e ε0 la costante dielettrica del vuoto, una quantità che misura quanto è intenso il campo elettrico che si forma nel vuoto in risposta alla presenza di cariche elettriche e compare nella legge di Coulomb. Il valore di α corrisponde a 1/137,035999177 = 0,007297352564.

Altri esempi di costanti adimensionali sono le costanti di accoppiamento analoghe a α per le interazioni debole e forte (αW e αs). Possiamo definire una quantità analoga ad α anche per l’interazione gravitazionale: αG = Gme2/ħc (dove me è la massa degli elettroni), il cui valore, dell’ordine di 10-45, è molto più piccolo di quello di α, mostrando così in modo alquanto evidente come l’interazione gravitazionale tra due particelle (in questo caso elettroni) sia estremamente più debole dell’interazione elettromagnetica.

Il running delle costanti di accoppiamento si verifica anche per le interazioni debole e forte, con la differenza che, per quest’ultima, esso avviene in modo opposto rispetto al caso elettromagnetico: con l’aumentare dell’energia, la costante di accoppiamento forte diminuisce, con il risultato che alle corte distanze quark e gluoni appaiono come particelle quasi-libere (“libertà asintotica”).

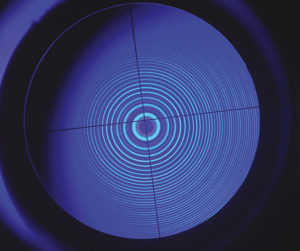

Come si misura oggi la costante di struttura fine α? In altri termini, qual è la versione moderna dell’esperimento di Millikan e Fletcher? Un modo per rispondere a queste domande fa entrare in scena il “fattore giromagnetico” ge dell’elettrone, una grandezza che stabilisce la forza con cui un elettrone interagisce con un campo magnetico. Secondo la meccanica quantistica relativistica, formulata da Dirac nel 1928, il valore di ge sarebbe esattamente 2, ma sempre la teoria quantistica dei campi prevede che il valore devii di una piccola quantità, il cui contributo dominante è proporzionale proprio ad α. Le misure più accurate della deviazione da 2 del fattore giromagnetico permettono di determinare il valore di ge con una precisione inferiore a una parte su 10 miliardi. Altre tecniche invece utilizzano l’interferometria atomica con atomi di cesio, in cui si sfruttano le proprietà quantistiche della materia (caratteristica ondulatoria): le “onde di materia” sono controllate e manipolate utilizzando sistemi di laser, e analogamente a un esperimento in cui si fa interferire la luce, qui viene misurata la differenza di fase quantistica tra le onde di materia atomica lungo percorsi diversi. Anche in questo caso, si ottengono precisioni vicine a una parte su 10 miliardi.

Se da un lato oggi conosciamo il valore di α con enorme accuratezza, sono ancora molte le domande a cui non sappiamo rispondere: cosa determina quel particolare valore di α? Il valore di α è sempre stato lo stesso nell’evoluzione dell’universo? Perché (oggi) la carica elettrica si manifesta unicamente come multiplo di e, con la sola eccezione delle cariche dei quark che invece sono multiple di un terzo di e? Per rispondere a queste domande bisogna varcare la frontiera delle nostre conoscenze delle interazioni fondamentali: un viaggio senza dubbio elettrizzante…

Biografia

Nicolao Fornengo è fisico teorico e docente di meccanica quantistica e di relatività generale presso l’Università di Torino. Ha svolto le sue ricerche, oltre che in Italia, negli Stati Uniti (Johns Hopkins University) e Spagna (Università di Valencia/IFIC) e, per brevi periodi, in Francia (LAPth, Annecy). Si occupa di fisica astroparticellare e cosmologia, con particolare interesse al problema della materia oscura.