[costanti]

anno 20 numero 38 / 04.25

Biografia

Stefano Marcellini è ricercatore presso la sezione di Bologna dell’INFN e ha sempre lavorato in esperimenti agli acceleratori del CERN. Si interessa di divulgazione e comunicazione della scienza, e da qualche anno fa parte della Commissione Terza Missione dell’INFN, che si occupa di coordinare progetti e attività di disseminazione scientifica presso le scuole e il pubblico.

Speed limit

La velocità della luce

di Stefano Marcellini

Il primo a ipotizzare una misura della velocità della luce fu Galilei. L’esperimento prevedeva che si recasse su un colle con una lanterna e uno schermo, mentre un suo assistente, anch’egli con una lanterna e uno schermo, si sarebbe piazzato su un altro colle distante circa un chilometro. Galilei avrebbe quindi scoperto la propria lanterna e l’assistente, a seguito della ricezione del segnale luminoso, avrebbe scoperto la sua, mentre lo scienziato pisano misurava il tempo impiegato dalla luce per percorrere il tragitto di andata e ritorno usando il battito del polso.

Non sappiamo se Galilei effettuò veramente questo esperimento. Tuttavia, la luce viaggia troppo velocemente per poterne misurare la velocità in questo modo: essa, infatti, percorre un chilometro in poco più di 3 milionesimi di secondo. Decisamente troppo poco per la tecnica ipotizzata da Galilei e in generale per le tecnologie dell’epoca. Ma questo esperimento, che oggi ci può apparire ingenuo nella modalità con cui era stato concepito, ci racconta come in realtà all’epoca non si avesse una reale percezione del valore della velocità della luce, che da alcuni era considerata perfino infinita.

Fu Ole Rømer, nel 1476, a mostrarne per primo il valore finito. Studiando le eclissi del satellite Io da parte di Giove, egli osservò che gli intervalli di tempo tra eclissi successive diminuivano quando la Terra era in avvicinamento a Giove e, invece, aumentavano quando era in fase di allontanamento. Questo suggerì che la luce impiegasse un tempo finito nel percorrere il tragitto da Giove alla Terra, e quindi diverso nei due casi, e che la sua velocità fosse tale da permettere di apprezzarne le differenze al variare della distanza percorsa.

Comunemente identificata dalla lettera c, dal latino celeritas, il suo valore più accurato è oggi pari a 299.792.458 m/s, e rappresenta il limite superiore della velocità a cui la materia e l’energia possono propagarsi nello spazio, rappresentando quindi anche il limite alla velocità di trasferimento dei segnali e delle informazioni.

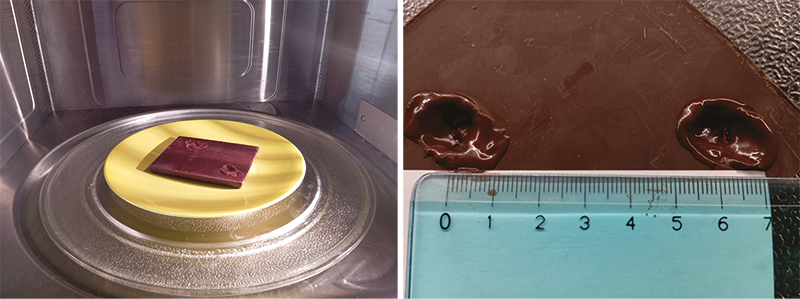

b.

Una misura di c concettualmente uguale a quanto descritto si può ottenere mettendo per pochi secondi una tavoletta di cioccolata nel forno a microonde (vd. foto a sinistra), che ha una frequenza fissa di 2,45 GHz, e avendo avuto cura di bloccare la rotazione del piatto. I due punti in cui la tavoletta si scioglie distano mezza lunghezza d’onda (ca. 6 cm, vd. foto a destra). Moltiplicando questa distanza (misurata ad esempio in cm) per due e per 2,45 GHz, si ottiene il valore di c in cm/s. Un raro caso in cui, terminato l’esperimento, si può mangiare l’apparato sperimentale!

Il principio di relatività afferma che le leggi della fisica sono le stesse nella loro formulazione matematica in qualunque sistema di riferimento inerziale. Galilei scrive di questo in un bellissimo passo del “Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo”, descrivendo come tutto appaia come se stessimo fermi se fossimo sottocoperta di un vascello, senza sapere che in realtà ci stiamo muovendo. Non avremmo leggi fisiche a cui appellarci per dirci fermi o in moto.

Poi però, alla fine dell’800, si scoprono i fenomeni elettromagnetici, che vengono sintetizzati in quattro relazioni matematiche: le equazioni di Maxwell. In quelle quattro equazioni è racchiuso anche il modo in cui i campi elettrico e magnetico si propagano nello spazio attraverso le onde elettromagnetiche, ovvero la luce. Non solo: quelle equazioni contengono al loro interno un termine costante, combinazione della costante dielettrica ε0 e della permeabilità magnetica del vuoto μ0 , che è la velocità delle onde elettromagnetiche nel vuoto, cioè la velocità della luce c (c2 = 1/(ε0μ0)).

Se questa velocità cambiasse al variare del sistema di riferimento in cui ci troviamo, come succede per qualunque velocità (un’automobile ci appare ferma se la osserviamo da un’altra auto che corre accanto ad essa alla stessa velocità), avremmo un sistema di riferimento speciale, in cui valgono le equazioni di Maxwell, e tutti gli altri sistemi di riferimento in cui la velocità della luce non vale c. Disporremmo quindi di uno strumento per poterci dire fermi o in moto utilizzando i fenomeni elettromagnetici, per i quali il principio di relatività non sarebbe più valido. Un bel problema, perché, tanto per dirne una, il nostro corpo è un laboratorio di elettromagnetismo e quindi il suo funzionamento sarebbe diverso sul divano o sull’autobus o se consideriamo la nostra velocità rispetto a qualunque corpo celeste nell’universo – il mondo ci risulterebbe incomprensibile!

L’alternativa è che quella velocità sia una costante. Einstein lo pose come postulato, ma gli esperimenti ne hanno mostrato la validità. Le conseguenze di tutto questo si chiamano teoria della relatività ristretta.

Dal punto di vista sperimentale, la misura monodirezionale della velocità della luce da una sorgente a un ricevitore necessita di una convenzione sulla sincronizzazione degli orologi alla sorgente e al ricevitore. Nessuna convenzione è invece necessaria per una misura di andata e ritorno, in cui la luce viene riflessa da uno specchio, poiché in questo caso si utilizza un solo orologio. Si assume quindi che la luce abbia un comportamento simmetrico e che, come scrive Einstein nel 1905, il tempo di andata sia uguale a quello di ritorno. Tutte le forme di radiazione elettromagnetica, dai raggi gamma alle onde radio, viaggiano nel vuoto a velocità c, valore che è indipendente dalla velocità della sorgente o del ricevitore. Anche qualunque particella di massa nulla e le perturbazioni dei campi ad esse associati si propagano nel vuoto alla velocità della luce. Invece, i corpi dotati di massa a riposo non nulla non possono mai eguagliare né tantomeno superare la velocità della luce, che costituisce quindi un limite imposto dalla Natura. I risultati sperimentali della fisica subnucleare e il funzionamento stesso degli acceleratori di particelle forniscono innumerevoli prove sperimentali a riguardo.

L’indipendenza di c dal sistema di riferimento è strettamente legata alla teoria della relatività ristretta, formulata da Einstein nel 1905 (vd. approfondimento).

Tramite il valore di c, e una definizione del secondo ottenuta dalla fisica atomica, dal 2019 il metro è definito come la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un intervallo di tempo pari a 1/c secondi. Le misure più precise di c sono oggi ottenute utilizzando luce laser di cui è nota la frequenza f, mentre la lunghezza d’onda λ viene misurata con tecniche di interferometria. Il valore di c è il prodotto tra la lunghezza d’onda e la frequenza (c = λf) (vd. fig. b). La costanza della velocità della luce rende le coordinate spaziali x, y e z e quella temporale moltiplicata per c (ct) grandezze fra loro omogenee e permette di introdurre il concetto di “spaziotempo”.

Sebbene nel vuoto la velocità della luce sia sempre costante, in un mezzo diverso dal vuoto essa è dipendente dalle caratteristiche del mezzo, ed è caratterizzata dal cosiddetto “indice di rifrazione”, definito come il rapporto tra la velocità della luce nel vuoto e quella nel mezzo in questione. Ad esempio, per la luce visibile, l’indice di rifrazione nell’aria differisce dal valore 1 solo dello 0,3 per mille, mentre nell’acqua a 20 °C esso vale 1,33. Se l’acqua è quindi un discreto “rallentatore” della luce, il diamante lo è ancora di più, nonostante la sua trasparenza: il suo indice di rifrazione è infatti 2,4.

Il fatto che in un mezzo diverso dal vuoto la luce viaggi a velocità inferiori a c permette che particelle dotate di massa possano muoversi in quel mezzo a una velocità superiore a quella che ha la luce nello stesso mezzo. Questo dà origine a un fenomeno detto “effetto Cherenkov”, che è comunemente usato per realizzare rivelatori di particelle (vd. anche in A caccia di raggi cosmici nella Pampa, ndr).

In astronomia, la velocità della luce rappresenta il limite fondamentale nell’osservazione dell’universo. Infatti osservare l’universo distante ci permette di vederlo come era nel passato, e quindi di studiarne l’evoluzione indietro nel tempo fino all’epoca in cui non esistevano ancora le galassie, a ridosso del Big Bang.

[as] approfondimento

La relatività e la velocità della luce

Il principio di relatività afferma che le leggi della fisica sono le stesse nella loro formulazione matematica in qualunque sistema di riferimento inerziale. Galilei scrive di questo in un bellissimo passo del “Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo”, descrivendo come tutto appaia come se stessimo fermi se fossimo sottocoperta di un vascello, senza sapere che in realtà ci stiamo muovendo. Non avremmo leggi fisiche a cui appellarci per dirci fermi o in moto. Poi però, alla fine dell’800, si scoprono i fenomeni elettromagnetici, che vengono sintetizzati in quattro relazioni matematiche: le equazioni di Maxwell. In quelle quattro equazioni è racchiuso anche il modo in cui i campi elettrico e magnetico si propagano nello spazio attraverso le onde elettromagnetiche, ovvero la luce. Non solo: quelle equazioni contengono al loro interno un termine costante, combinazione della costante dielettrica ε0 e della permeabilità magnetica del vuoto μ0 , che è la velocità delle onde elettromagnetiche nel vuoto, cioè la velocità della luce c (c2 = 1/(ε0μ0)). Se questa velocità cambiasse al variare del sistema di riferimento in cui ci troviamo, come succede per qualunque velocità (un’automobile ci appare ferma se la osserviamo da un’altra auto che corre accanto ad essa alla stessa velocità), avremmo un sistema di riferimento speciale, in cui valgono le equazioni di Maxwell, e tutti gli altri sistemi di riferimento in cui la velocità della luce non vale c. Disporremmo quindi di uno strumento per poterci dire fermi o in moto utilizzando i fenomeni elettromagnetici, per i quali il principio di relatività non sarebbe più valido. Un bel problema, perché, tanto per dirne una, il nostro corpo è un laboratorio di elettromagnetismo e quindi il suo funzionamento sarebbe diverso sul divano o sull’autobus o se consideriamo la nostra velocità rispetto a qualunque corpo celeste nell’universo – il mondo ci risulterebbe incomprensibile! L’alternativa è che quella velocità sia una costante. Einstein lo pose come postulato, ma gli esperimenti ne hanno mostrato la validità. Le conseguenze di tutto questo si chiamano teoria della relatività ristretta. Dal punto di vista sperimentale, la misura monodirezionale della velocità della luce da una sorgente a un ricevitore necessita di una convenzione sulla sincronizzazione degli orologi alla sorgente e al ricevitore. Nessuna convenzione è invece necessaria per una misura di andata e ritorno, in cui la luce viene riflessa da uno specchio, poiché in questo caso si utilizza un solo orologio. Si assume quindi che la luce abbia un comportamento simmetrico e che, come scrive Einstein nel 1905, il tempo di andata sia uguale a quello di ritorno.

Biografia

Stefano Marcellini è ricercatore presso la sezione di Bologna dell’INFN e ha sempre lavorato in esperimenti agli acceleratori del CERN. Si interessa di divulgazione e comunicazione della scienza, e da qualche anno fa parte della Commissione Terza Missione dell’INFN, che si occupa di coordinare progetti e attività di disseminazione scientifica presso le scuole e il pubblico.