[costanti]

anno 20 numero 38 / 04.25

Biografia

Stefano Camera si occupa di cosmologia, in particolare dello studio della struttura cosmica su grande scala. Fa parte di numerose collaborazioni internazionali, tra cui il consorzio del satellite Euclid e dell’Osservatorio SKA. Dal 2020 è professore presso l’Università degli Studi di Torino e visiting professor presso la University of the Western Cape (Sudafrica).

L’errore geniale

La costante cosmologica

di Stefano Camera

a.

Foto di John A. Wheeler, fisico statunitense e direttore del Center for Theoretical Physics dell’Università del Texas dal 1976 al 1986, noto per i suoi studi sulle equazioni di campo della relatività generale.

Quando parliamo di “costante cosmologica” (Λ), entriamo – non c’è bisogno di dirlo – nell’ambito di competenza della cosmologia. La cosmologia è quella branca della fisica che si occupa di studiare l’universo come sistema fisico, con le sue proprietà e la sua evoluzione, al di là dei singoli processi astrofisici che vi avvengono all’interno. Al giorno d’oggi, la cosmologia è a tutti gli effetti una scienza di precisione, con misure dei suoi parametri fondamentali che arrivano a un’incertezza anche inferiore al percento e un “modello cosmologico standard” in grado di interpolare i dati a nostra disposizione meglio di qualsiasi altra alternativa sul mercato. La storia della cosmologia come disciplina scientifica, però, è piuttosto recente: la cosmologia fisica nasce solo all’inizio del XX secolo, grazie alla teoria generale della relatività di Einstein e alle rivoluzionarie osservazioni astronomiche dell’epoca.

La teoria generale della relatività, o più semplicemente relatività generale, rappresenta tuttora la più accurata descrizione in nostro possesso dell’interazione gravitazionale (in altre parole, della forza di gravità). La relatività generale descrive lo spazio e il tempo come indissolubilmente interconnessi, un continuum che prende per l’appunto il nome di spaziotempo.

Contrariamente alla visione newtoniana e kantiana di spazio quale immutabile “contenitore” e tempo quale eterno “scorrere”, lo spaziotempo einsteiniano non è indipendente dal suo contenuto e il suo comportamento si può riassumere parafrasando la fortunata massima del relativista John A. Wheeler: “Lo spaziotempo spiega alla materia come muoversi, la materia spiega allo spaziotempo come incurvarsi”.

Tra le innumerevoli conseguenze della relatività generale, già alla fine degli anni ’10 del ’900 ci si rese conto che la teoria di Einstein, se applicata alla descrizione dell’universo, restituiva un quadro in cui quest’ultimo non poteva essere statico ma doveva necessariamente evolversi e – ancor più sorprendentemente – aver avuto un inizio nonché, forse, una fine. L’idea di un universo non sempre uguale a se stesso era talmente rivoluzionaria da risultare aliena persino allo stesso Einstein, il quale tornò sui suoi passi e rivide la sua teoria introducendo un (perfettamente lecito) artificio matematico, oggi conosciuto appunto come “costante cosmologica”. Il suo scopo era esattamente quello di ripristinare la plausibilità di una descrizione statica dell’universo.

In termini tecnici, le equazioni che governano il campo gravitazionale nella descrizione relativistica, in analogia con il corrispettivo classico della gravitazione newtoniana, rispondono a leggi di conservazione. In fisica classica, quando si parla di “conservazione” si intende che una certa quantità non cambia nel tempo.

Nel caso relativistico, invece, essendo tempo e spazio non più due concetti indipendenti bensì diverse sfaccettature di un continuum spaziotemporale, “conservazione” implica più genericamente che la quantità in gioco non dipende dalla scelta del sistema di riferimento né dallo stato di moto di un osservatore. La costante cosmologica, in quanto costante, è di fatto quel numero che può essere aggiunto alle equazioni mantenendone le proprietà di conservazione. La sua presenza, però, è tutt’altro che ininfluente, in quanto può essere scelta in maniera tale da cancellare esattamente la dipendenza dal tempo delle proprietà dell’universo, rendendolo statico esattamente come voleva Einstein.

Ma questa non è la fine della storia… Con il progresso delle osservazioni astronomiche e cosmologiche, verso la fine del ’900 è diventato chiaro come il cosmo non solo si stia espandendo, ma al di là di ogni ragionevole dubbio stia attraversando una fase di espansione accelerata!

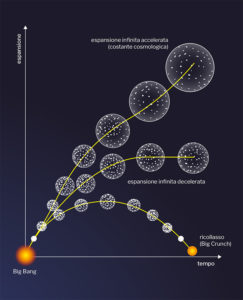

Qui il punto esclamativo è d’obbligo, perché se l’interpretazione delle osservazioni è corretta, questo fenomeno non ha paragoni nella storia della fisica. Infatti, se l’universo è governato dalla gravità – una forza attrattiva – questa agirà naturalmente in opposizione all’espansione, facendo sì che la sua velocità vada via via diminuendo cioè, che l’universo si espanda rallentando. A questo punto, si possono immaginare due scenari: se c’è sufficiente materia ed energia nell’universo da far sì che la forza di gravità da essa e su se stessa esercitata sia sufficiente a fermare del tutto l’espansione, l’universo, una volta esaurita del tutto la “spinta”, inizierà a contrarsi andando incontro a quello che viene colloquialmente denominato Big Crunch; altrimenti, se la forza di gravità complessiva generata da tutta la materia ed energia presente nell’universo non è sufficiente a fermarne del tutto l’espansione, questa continuerà all’infinito (asintoticamente), rallentando sempre di più.

c.

Modelli di espansione dell’universo, che mostrano l’aumento della distanza tra due punti al passare del tempo, a partire dall’istante del Big Bang. Se l’universo contiene una quantità sufficiente di materia, a una prima fase di espansione segue un collasso che si conclude con il Big Crunch, in cui la densità torna a essere infinita come all’istante del Big Bang. Se invece la quantità di materia è inferiore, l’universo continua a espandersi per sempre, seppur in modo sempre più lento (espansione decelerata). Se invece è presente la costante cosmologica, l’universo continua a espandersi per sempre e a un certo punto la costante cosmologica prende il sopravvento e determina un’espansione sempre più rapida (espansione accelerata).

Pertanto, se nel cosmo ci fosse solo materia, all’aumentare del volume la densità di materia diminuirebbe e, di conseguenza, anche il tasso di espansione, con il risultato netto di un’espansione decelerata, come descritto poc’anzi. Al contrario, un tasso di espansione costante implica che il cosmo impiega una determinata, costante quantità di tempo per raddoppiare la sua dimensione. Dal nostro punto di vista questo corrisponde a vedere le galassie intorno a noi allontanarsi tanto più rapidamente quanto più sono lontane, in moto accelerato rispetto a noi.

Biografia

Stefano Camera si occupa di cosmologia, in particolare dello studio della struttura cosmica su grande scala. Fa parte di numerose collaborazioni internazionali, tra cui il consorzio del satellite Euclid e dell’Osservatorio SKA. Dal 2020 è professore presso l’Università degli Studi di Torino e visiting professor presso la University of the Western Cape (Sudafrica).