infografiche 36 [materia]

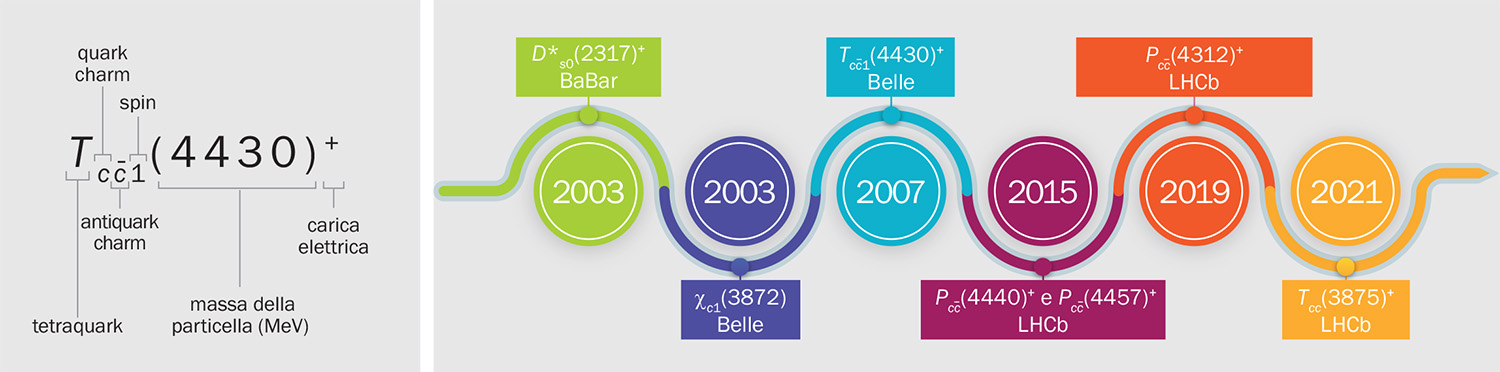

A sinistra: il nome assegnato agli adroni esotici rispecchia le loro caratteristiche fondamentali. Consideriamo ad esempio l’adrone Tc¯c 1 (4430)+: la “T” sta indicare che si tratta di un tetraquark (per i pentaquark si usa la P), la “c” indica la presenza di un quark charm (¯c per gli antiquark) e 1 è lo spin. Il numero tra parentesi indica la massa della particella in unità di megaelettronvolt (MeV). Infine, il segno “+” indica una carica elettrica positiva (come quella del protone). A destra, l’anno e l’esperimento in cui sono stati scoperti alcuni adroni esotici.

(©Asimmetrie-Infn(Hylab))

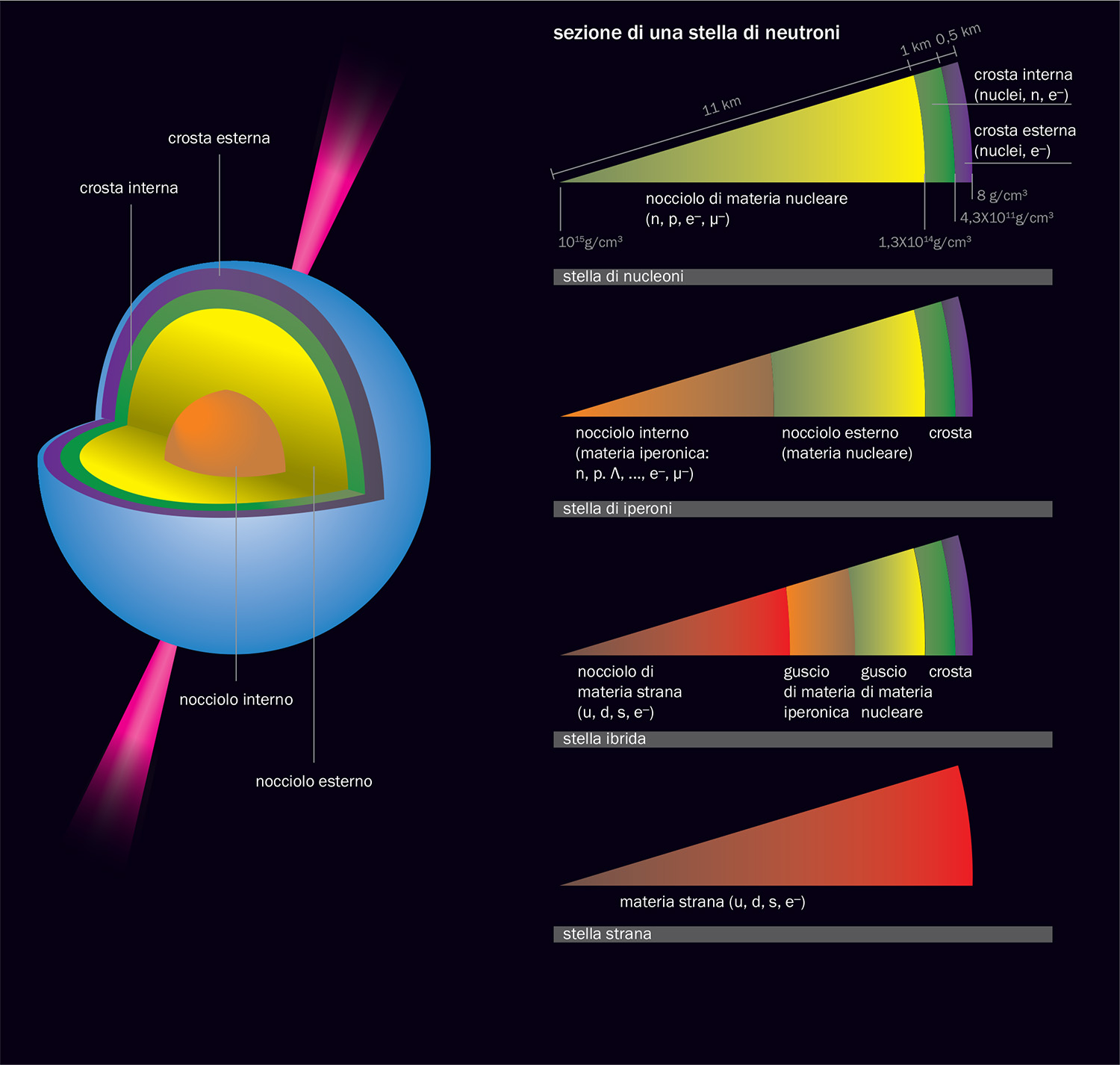

A sinistra, rappresentazione in 3D di una stella di iperoni. A destra, struttura interna per i possibili tipi di stelle di neutroni descritti in questo articolo. I valori numerici riportati nella parte superiore della figura (stella di nucleoni) si riferiscono a una stella avente una massa di 1,5 volte la massa del Sole, usando nel calcolo della struttura stellare una moderna equazione di stato della materia nucleare.

(©Asimmetrie-Infn(Hylab))

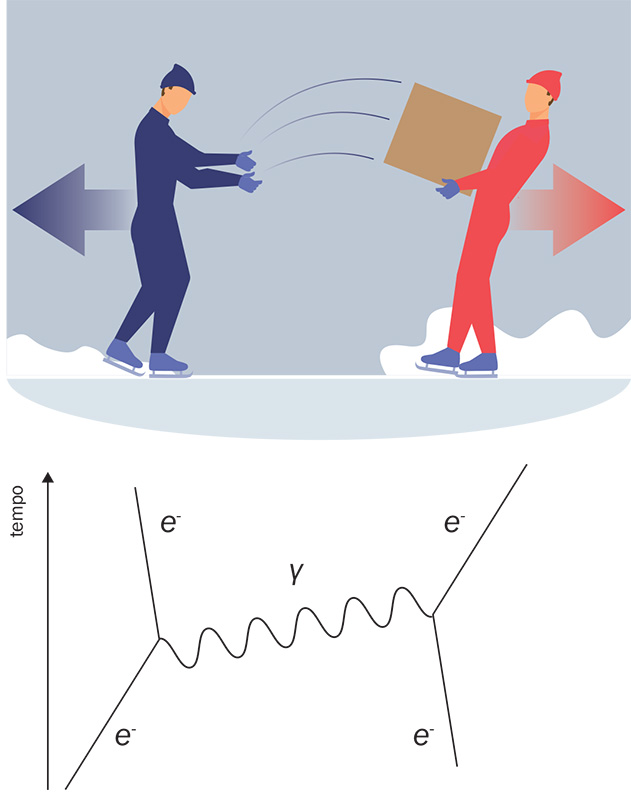

Diagramma di Feynman di un’interazione elettromagnetica tra due elettroni e confronto qualitativo del ruolo del mediatore della forza (fotone, indicato con γ) con il caso di una scatola scambiata tra due pattinatori.

(©Asimmetrie-Infn(Hylab))

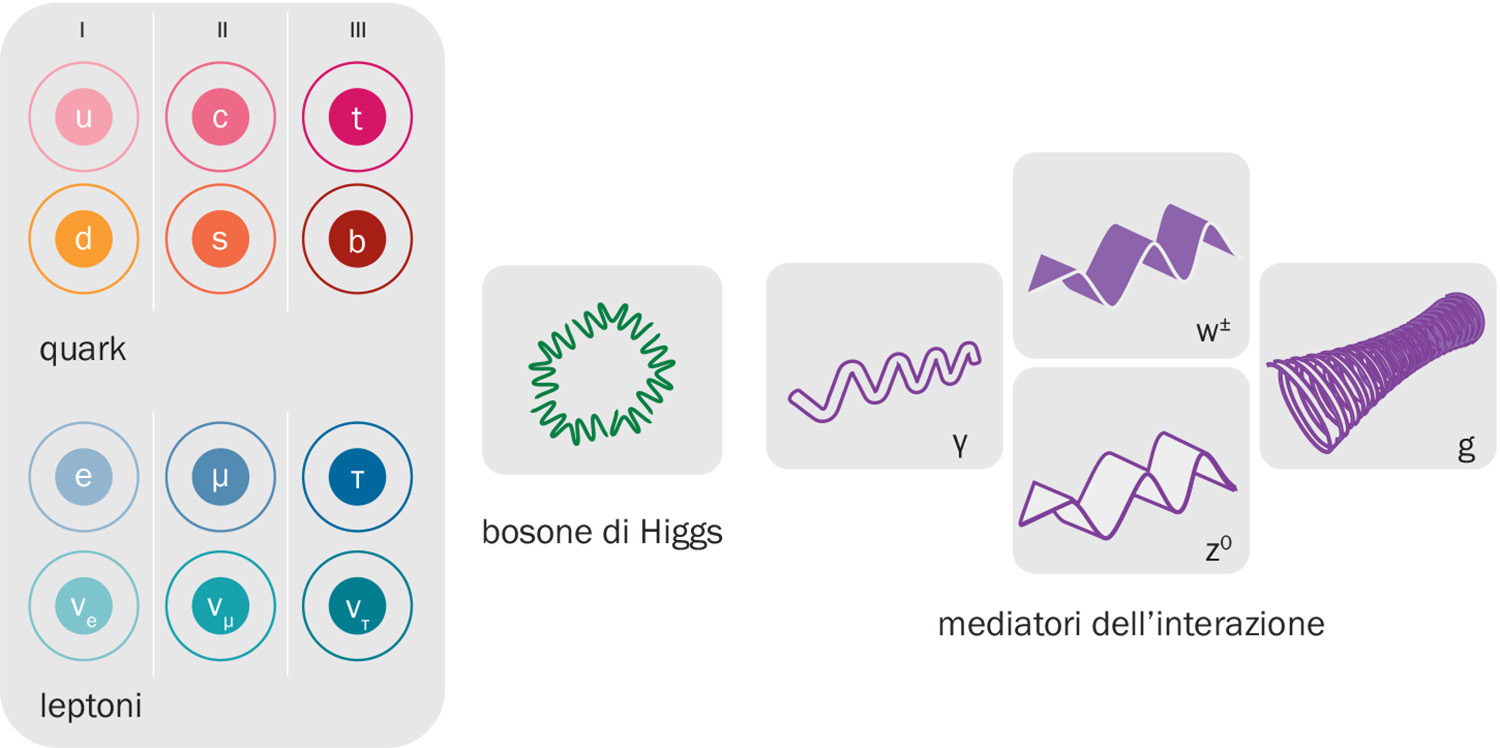

Nel modello standard le particelle che costituiscono la materia sono i fermioni, che si dividono in due categorie: i leptoni e i quark. Entrambi, quark e leptoni, appaiono in tre generazioni (o famiglie): la prima è costituita da fermioni leggeri (elettrone e e neutrino elettronico νe per i leptoni, e up u e down d per i quark). Le altre due famiglie sono copie più pesanti della prima: il quark charm c e lo strange s e il muone μ e il neutrino muonico νμ compongono la seconda generazione e il quark top t e il bottom (o beauty) b e il tau τ e il neutrino tauonico ντ la terza. Infine, il modello standard prevede il bosone di Higgs e i mediatori delle interazioni, ovvero il fotone γ dell’interazione elettromagnetica, i bosoni W± e Z0 dell’interazione debole e i gluoni g dell’interazione forte.

(©Asimmetrie-Infn(Hylab))

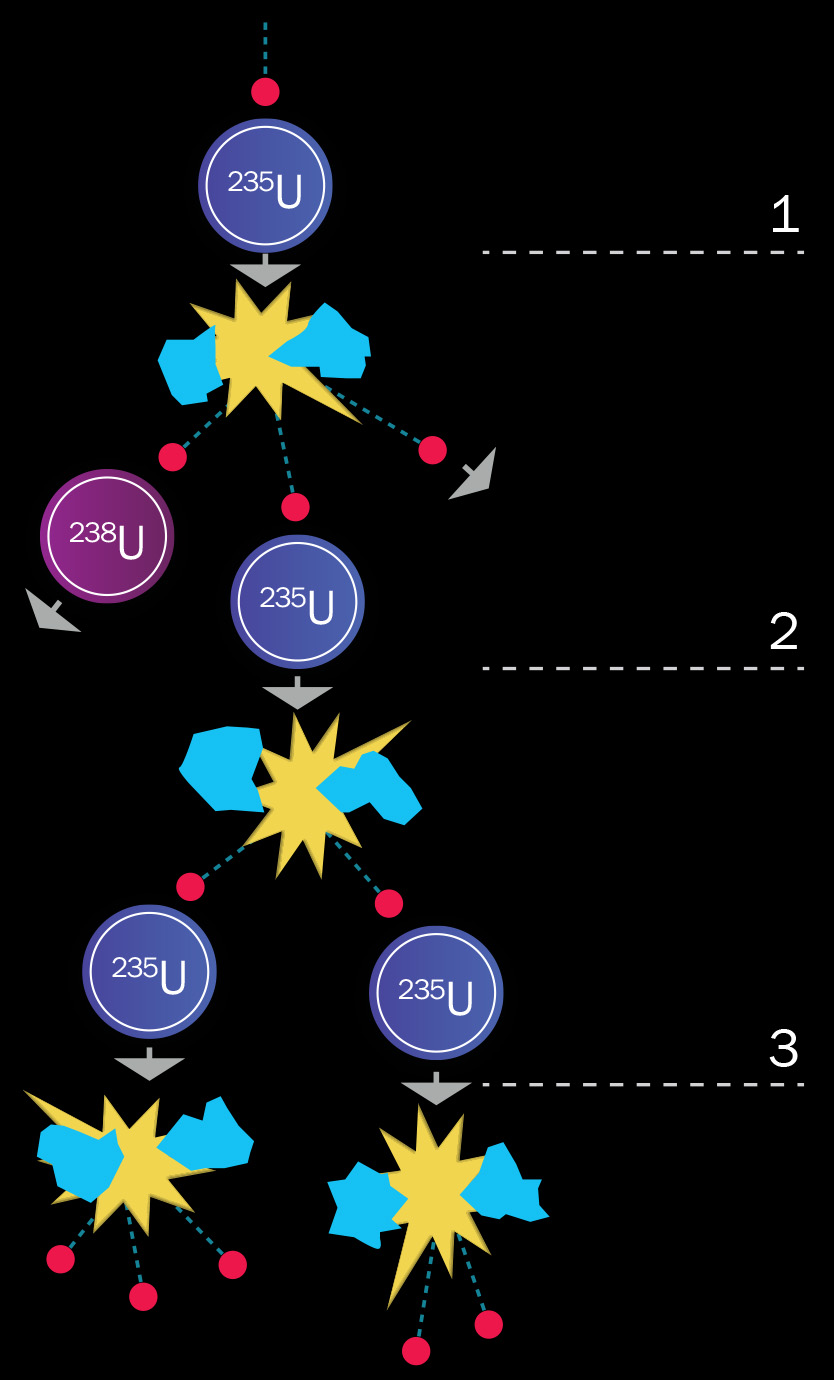

Un esempio di reazione a catena: un primo nucleo, colpito da un neutrone, “fissiona” (cioè si spezza in altri nuclei più leggeri) rilasciando tre neutroni (1); uno di questi fuoriesce, un altro è catturato dall’uranio-238, il terzo induce un’altra fissione (2); in questo caso la reazione rilascia due neutroni, che inducono ciascuno un’ulteriore reazione (3); e così via.

(©Asimmetrie-Infn(Hylab))

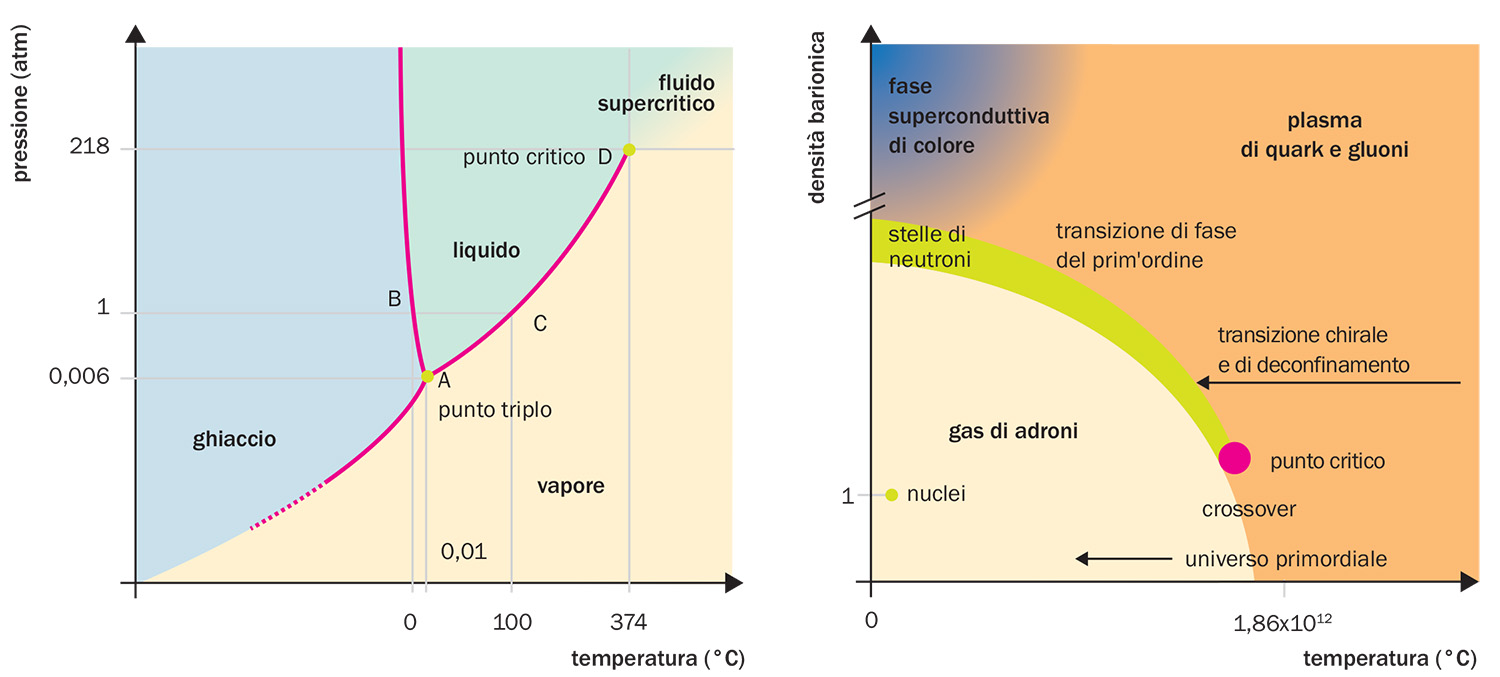

A sinistra, diagramma di fase dell’acqua nel piano temperatura (in gradi Celsius) e pressione (in atmosfere). Alla pressione di una atmosfera, l’acqua è nella sua forma liquida fra 0 gradi (punto B) e 100 gradi (punto C). Alla temperatura di 374 gradi e alla pressione di 218 atmosfere (punto critico D) la transizione fra liquido e vapore avviene in modo continuo, senza calore latente. Nel punto A le tre fasi (solido, liquido e vapore) co-esistono. Le linee rosse denotano le transizioni di fase del prim’ordine. A destra, diagramma di fase della materia fortemente interagente (materia adronica) nel piano temperatura (in gradi Celsius) e densità barionica (in unità della densità nucleare, pari a circa 2,7 x 1014 g/cm3).

(©Asimmetrie-Infn(Hylab))