[as] riflessi

Le costanti e la metrologia contemporanea

di Giulia Formica

Ritardare in stazione, rilevare un’onda gravitazionale, pesare un carico merci: azioni diverse, tutte legate alla capacità di misurare. Una cosa che sembra ovvia, ma non lo è. Come siamo sicuri che un metro in Giappone sia lo stesso in Italia? Ne parliamo con Enrico Massa, ricercatore all’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), che ci spiega come le costanti fondamentali della fisica giochino un ruolo fondamentale.

Ritardare in stazione, rilevare un’onda gravitazionale, pesare un carico merci: azioni diverse, tutte legate alla capacità di misurare. Una cosa che sembra ovvia, ma non lo è. Come siamo sicuri che un metro in Giappone sia lo stesso in Italia? Ne parliamo con Enrico Massa, ricercatore all’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), che ci spiega come le costanti fondamentali della fisica giochino un ruolo fondamentale.

[as]: Quali progetti di ricerca portate avanti nell’Istituto? Cosa distingue l’INRiM dagli altri istituti di ricerca italiani?

[Enrico Massa]: L’INRiM è responsabile dello sviluppo della scienza e della tecnologia metrologica, della sua applicazione a beneficio dell’industria e della società sia a livello nazionale che internazionale. L’Istituto, vigilato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, è quindi chiamato sia a misurarsi con altri enti pubblici di ricerca sul piano dell’eccellenza scientifica sia a svolgere per legge la missione di istituto metrologico primario, per supportare, accompagnare e sostenere lo sviluppo tecnologico del Paese. Un documento di Vision orienta lo sviluppo dell’Istituto al 2030 in direzione delle grandi sfide globali.

[as]: Scienza e tecnologia metrologica sono fondamentali per avere misurazioni accurate in ambito scientifico, industriale e tecnologico. Come è cambiato nel tempo il modo di misurare le grandezze?

[EM]: Per secoli l’uomo è stato la misura di tutte le cose: dita, passi, piedi. Ogni civiltà aveva il suo sistema di pesi e misure. Pensiamo agli egizi: le prime bilance sono raffigurate nel libro dei morti per confrontare il cuore del defunto con una piuma e giudicarne l’operato in vita.

Per scambi commerciali e misure sperimentali è però necessario riferirsi alla stessa grandezza con unità confrontabili. Il primo passo verso una standardizzazione avvenne durante la Rivoluzione francese in cui le tecnologie iniziarono a essere mature per introdurre unici riferimenti per pesi e misure. La lunghezza del meridiano terrestre fu presa a riferimento per il metro, e con un dm3 d’acqua si stabilì la massa per definire il chilogrammo. L’avvento della metallurgia permise poi di condensare l’informazione in una barra e un cilindro di platino.

Nell’800 la rivoluzione industriale rese necessaria l’adozione di un sistema di misura internazionale e, nel 1875, venne firmata la Convenzione del Metro, un trattato internazionale tra 17 paesi, Italia inclusa, che costituì l’Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure (Bureau International des Poids et Mesures – BIPM).

Il primo sistema di unità era formato da lunghezza, massa e tempo; negli anni si aggiunsero corrente elettrica, intensità luminosa, temperatura e mole: le 7 grandezze del Sistema Internazionale (SI). Di recente è avvenuto un altro cambio epocale: le unità di misura sono definite tramite alcune costanti della fisica.

[as]: Quali sono i vantaggi di usare le costanti fondamentali?

[EM]: Basarsi sulle costanti è più attendibile di un campione fisico soggetto a possibili variazioni nel tempo.

In passato la lunghezza di una barra campione era definizione e realizzazione del metro (come per il chilogrammo con una massa campione), oggi le grandezze considerate convenzionalmente di base vengono definite attraverso delle costanti fisiche e dalle definizioni si costruiscono gli esperimenti per realizzarle. Il metro è definito come la distanza percorsa alla velocità della luce nel vuoto in un 1/299.792.458 di secondo e la sua realizzazione può essere attuata misurando il tempo di volo di un segnale luminoso.

Questo nuovo sistema è stabile, definito secondo le più attuali conoscenze, e apre le porte a nuovi esperimenti in grado di implementare le definizioni. Ad esempio, oggi, grazie alle costanti fondamentali, possiamo realizzare direttamente una massa alla scala di accuratezza richiesta senza dover trasferire l’informazione a partire dal campione di riferimento.

[as]: Il chilogrammo è definito dalla costante di Planck solo dal 2018: quali sono state le difficoltà riscontrate e l’impatto per il mondo scientifico?

[EM]: Fino al 2018, il chilogrammo era definito dalla massa di un cilindro di platino-iridio conservato al BIPM, ma il “peso” campione cambiava nel tempo: era necessaria una nuova definizione.

Intorno agli anni ’60, la scienza e la tecnologia crearono i primi lingotti di silicio, un cristallo i cui atomi sono ordinati nello spazio ed è quindi possibile predirne il numero in un volume noto. Claudio Egidi, ricercatore dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris, oggi confluito nell’INRiM, pensò di ridefinire il chilogrammo contando gli atomi in un cristallo di silicio macroscopico e calcolando la massa totale a partire dalla massa atomica dell’elemento.

La tecnologia dell’epoca non permetteva però un tale esperimento.

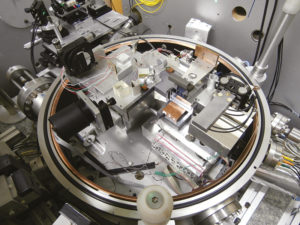

Solo negli anni ’80, grazie a Gianfranco Zosi dell’Istituto di Metrologia Gustavo Colonnetti del CNR, anch’esso ora parte dell’INRiM, furono realizzate le prime sfere di silicio e introdotta in Italia l’interferometria congiunta ottica e a raggi X per misurare la distanza interatomica nel silicio (vd. fig. b).

Dal 1998, ho partecipato al Progetto Avogadro, in cui l’INRiM è stato l’unico istituto al mondo a misurare il volume microscopico degli atomi di silicio contenuti in una sfera di silicio monoisotopico quasi perfetta con le incertezze richieste per la sostituzione del chilogrammo.

Per realizzare l’unità di massa esiste anche un secondo esperimento alternativo, la bilancia di Kibble che, confrontando potenze elettriche e meccaniche, misura il rapporto tra una massa di riferimento e la costante di Planck.

La disseminazione nazionale del chilogrammo è però ancora lontana e per garantire stabilità alla scala di massa a livello internazionale, considerando che pochi istituti al mondo sono in grado di realizzare autonomamente il chilogrammo, si è deciso di disseminare il suo valore mediante un consensus value, un valore di riferimento internazionale basato sulle migliori realizzazioni degli Istituti metrologici di tutto il mondo.