[as] Illuminazioni

Misurare la costante di Planck con i LED

di Anna Greco

La fisica quantistica è entrata ormai da diversi anni fra gli argomenti di studio della scuola secondaria di secondo grado, ma studenti e studentesse si confrontano con la difficoltà di affrontare idee astratte e difficili da visualizzare come sono quelle dell’infinitamente piccolo. Tuttavia, è possibile rendere più “tangibili” alcuni di questi concetti, realizzando a scuola una misura della costante di Planck con materiali elettronici a basso costo e facili da reperire.

I primi a proporre l’esperienza furono Patrick J. e Leah R. O’Connor, docenti universitari americani, in un articolo del 1974 apparso sulla rivista dell’American Association of Physics Teachers. Riscontrando la difficoltà di proporre una misura sperimentale della costante di Planck agli studenti, nell’articolo si chiedevano: “Quanto sarebbe più convincente, se potessimo posizionare un voltmetro tra un orbitale e l’altro e calcolare l’energia in elettronvolt? La fisica dello stato solido ci permette oggi di fare qualcosa di quasi altrettanto efficace”. Tra gli anni ’60 e i ’70, infatti, erano nati e si erano diffusi i primi LED.

L’esperienza è stata rielaborata nel corso degli anni da altri docenti, diventando quasi un classico; oggi se ne trovano sul web diverse declinazioni, alcune delle quali prevedono anche l’utilizzo di schede programmabili. Una descrizione particolarmente accurata si trova sul sito web del progetto LS-OSA, dedicato alla didattica laboratoriale: l’esperimento è qui descritto passo passo e vengono fornite anche delle indicazioni per semplificare la trattazione dei dati, adattandola alle competenze degli studenti dell’ultimo anno di scuola (vd. https://ls-osa.uniroma3.it/esperimenti/ii-grado/fisica/f121).

L’idea di base è quella di sfruttare le proprietà fisiche dei LED: essi sono costituiti da materiali semiconduttori che hanno la caratteristica di emettere fotoni (e quindi accendersi) quando vengono attraversati da una corrente elettrica. Perché l’emissione dei fotoni avvenga, però, il LED deve assorbire sufficiente energia: esiste un valore di soglia al di sotto del quale il LED non emette fotoni. Tale valore è diverso per LED di diversi colori, che emettono fotoni con diversa frequenza e, quindi, diversa energia. Sfruttando la relazione tra energia assorbita ed energia emessa è possibile calcolare la costante di Planck.

La prima parte dell’esperimento consiste nel realizzare un semplice circuito in cui inserire i LED di diverso colore. Si misura la differenza di potenziale ai capi del LED e la corrente che circola nel circuito, variando la tensione in ingresso.

Dai dati ottenuti, è possibile osservare che, inizialmente, la corrente nel circuito è molto piccola, ma cresce rapidamente una volta superato un certo valore di tensione, che è appunto il valore di soglia del LED. Si procede così a ripetere la misura per LED di diverso colore, ovvero che emettono radiazione con diversa frequenza v, individuando i rispettivi valori di soglia Vs.

Nella seconda parte dell’esperienza si utilizzano i dati ottenuti per calcolare la costante di Planck, sfruttando la relazione eVs = hv, che lega l’energia (la quantità hv, che contiene la frequenza v) acquisita dai portatori di carica e che attraversano il LED quando si raggiunge la tensione di soglia Vs. Questo procedimento permette di comprendere meglio il significato fisico della costante di Planck pur attraverso la misura di fenomeni apparentemente macroscopici. Infine, confrontando il valore ottenuto per la costante di Planck con quello noto, si può anche discutere con gli studenti dell’accuratezza della misura, delle fonti di errore e del trattamento degli errori di misura.

[as] approfondimento

I LED

1.

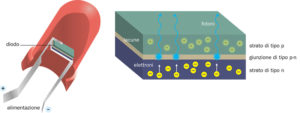

Sezione longitudinale di un LED rosso. Lo zoom a destra mostra il dettaglio della giunzione dei due sottili strati di materiale semiconduttore con densità di carica positiva e negativa.

Il nome LED è l’acronimo per light emitting diode, ovvero diodo a emissione di luce. Il LED è infatti un particolare tipo di diodo, cioè un dispositivo elettronico il cui funzionamento è basato sulle proprietà dei materiali semiconduttori. I sottili strati di materiale semiconduttore che costituiscono un LED vengono manipolati in modo da avere alle estremità due aree con densità di carica diversa, una negativa e l’altra positiva, fra le quali è presente una barriera di potenziale. Quando il LED è attraversato da corrente, le cariche negative e positive si muovono le une verso le altre e, se la tensione applicata ai capi del LED è sufficiente a far “oltrepassare” la barriera di potenziale, si ricombinano emettendo energia sotto forma di radiazione luminosa. Maggiore è l’energia rilasciata, minore sarà la lunghezza d’onda della radiazione, e di conseguenza del colore visibile. Il processo è molto efficiente dal punto di vista energetico: le lampadine a LED in commercio oggi consumano molto poco rispetto alla luce che emettono.