[costanti]

anno 20 numero 38 / 04.25

Biografia

Alessandra Silvestri ha studiato fisica teorica all’Università di Trieste e ha conseguito un dottorato in cosmologia alla Syracuse University, USA. Dopo un postdoc di quattro anni al MIT e due anni come excellence fellow alla SISSA, è professoressa all’Istituto Lorentz per la Fisica Teorica all’Università di Leiden dal 2015.

Andante, ma non troppo

Variazioni delle costanti fondamentali

di Alessandra Silvestri

a.

Il Quintetto di Stephan, il primo gruppo di galassie mai scoperto, situato nella costellazione di Pegaso. Questa immagine, catturata dal telescopio spaziale James Webb, è la più dettagliata realizzata fino ad oggi e copre un’area pari a un quinto del diametro della Luna. Lo studio di gruppi galattici come questo aiuta gli scienziati a comprendere come le interazioni tra galassie abbiano influenzato l’evoluzione dell’universo primordiale.

Il cielo notturno ha affascinato le civiltà fin dall’antichità, ma solo dopo la rivoluzionaria teoria della relatività generale siamo stati in grado di studiare il contenuto e l’evoluzione dell’universo con il metodo scientifico. Quando Albert Einstein formulò la sua teoria della gravità nel 1915, promosse lo spaziotempo quadridimensionale, introdotto nella relatività speciale, a entità dinamica e la gravità divenne semplicemente la manifestazione della geometria e della dinamica dello spaziotempo!

Il tempo e lo spazio divennero essi stessi attori del dramma cosmico secondo regole precise dettate dalla teoria di Einstein. Ciò ha aperto la strada a una nuova disciplina, la “cosmologia fisica”, che ha aperto agli scienziati la porta delle meraviglie del cosmo.

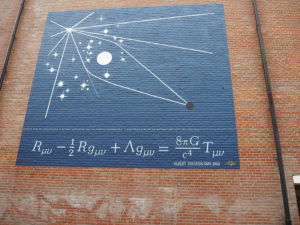

Come con la relatività speciale Einstein ci ha detto che energia e massa sono due facce della stessa entità, così con la relatività generale ci ha spiegato che la geometria dello spaziotempo determina il modo in cui la materia scorre e che, viceversa, la materia dice allo spaziotempo come comportarsi. Questo è codificato nella famosa equazione di Einstein che è la pietra miliare della cosmologia (vd. fig. b). Il linguaggio con cui descrivere la gravità è diventato più complicato rispetto alla teoria di Newton, ma per il nostro scopo è sufficiente dire che sul lato sinistro dell’equazione abbiamo la descrizione della geometria dello spaziotempo, mentre sul lato destro abbiamo l’energia e la quantità di moto di ciò che compone l’universo. La forma e l’evoluzione dello spaziotempo sono determinati dalla densità di massa/energia, dalla pressione e dal flusso di quantità di moto della materia che riempie l’universo (barioni, fotoni, neutrini, materia oscura, ecc.).

La prima conferma sperimentale di questa equazione su scala cosmologica si ebbe grazie a Lemaître e Hubble, i quali indipendentemente osservarono che le galassie lontane si allontanavano da noi con una velocità proporzionale alla loro distanza: esattamente ciò che l’equazione di Einstein impone per le galassie che si trovano in un universo omogeneo (uguale in ogni punto) e isotropo (uguale intorno a ogni punto), che si espande.

Soffermiamoci su un aspetto di questa equazione: la costante G, nota anche come costante di Newton (vd. p. 17, ndr). Si tratta infatti della stessa costante della legge di gravità universale di Newton, ovvero la costante di proporzionalità che collega la forza gravitazionale tra due corpi con il prodotto delle loro masse e l’inverso del quadrato della loro distanza. In effetti, la gravità newtoniana può essere recuperata, nel giusto limite, dall’equazione di Einstein. Nelle equazioni di campo di Einstein, G quantifica la relazione tra la geometria dello spaziotempo e il tensore energia-impulso della materia. Alle scale molto grandi, dove l’universo appare omogeneo e isotropo, possiamo determinare il tasso di espansione dell’universo dalla densità di materia che lo popola, attraverso questa costante di proporzionalità G.

Nel contesto originale della relatività generale G è una costante universale, e questa proprietà è legata in modo abbastanza intrinseco a molti dei principi alla base della teoria. Quali sono i fondamenti della formulazione di Einstein della relatività generale? Primo fra tutti, il “principio di equivalenza debole”, noto anche come “universalità della caduta libera”. Ma ce ne sono altri due: l’invarianza di Lorentz e l’invarianza di posizione locale. L’ultimo afferma che il risultato di qualsiasi esperimento locale non gravitazionale è indipendente dal luogo e dal momento nell’universo in cui viene eseguito. In altre parole, i vari parametri che descrivono queste forze non gravitazionali, come la costante di struttura fine, sono indipendenti dallo spazio e dal tempo: delle vere e proprie costanti! Ci soffermiamo ora su questo ultimo aspetto ed esploriamo la possibilità che invece le costanti varino. Uno scenario in cui questo può avvenire in modo abbastanza naturale è quello delle teorie di gravità modificata per le quali G non è una costante.

b.

In foto, l’equazione di campo di Einstein che descrive come la massa e l’energia deformano lo spaziotempo, influenzando la gravità. Il murales è stato realizzato a Leiden nell’ambito del progetto Wall Formula della Tegen-Beeld Foundation, un’iniziativa che rende accessibili concetti scientifici complessi attraverso opere pubbliche.

Abbiamo sicuramente testato e confermato la relatività generale nella sua formulazione originale con un’elevata precisione nel Sistema Solare e intorno a oggetti compatti (ad esempio le stelle di neutroni). Ma certamente non lo abbiamo ancora fatto sulle scale molto grandi che caratterizzano l’universo nel suo complesso. Inoltre, alcuni dei misteri di lunga data del cosmo, come l’accelerazione cosmica e la natura della materia oscura, ci potrebbero costringere a mettere in dubbio la validità della relatività generale su scale cosmologiche. Teorie alternative della gravità sono state esplorate a partire da molto tempo.

La variazione delle costanti di accoppiamento è stata studiata con molti esperimenti, che hanno posto limiti molto forti alla possibilità che le costanti fondamentali possano cambiare nello spazio e nel tempo.

A livello locale, un vincolo molto stringente sulla variazione temporale della costante di struttura fine è stato posto da misure geofisiche come quelle del reattore nucleare di Oklo e da dati meteoritici. Vincoli sulle loro variazioni spaziali sono stati invece posti dall’esperimento di Vessot-Levine (Gravity Probe A), che ha misurato il redshift tra un orologio basato su un maser a idrogeno volato a 104 km di altezza e un altro a terra.

A livello cosmologico, sono già stati posti alcuni limiti alla variazione delle costanti di accoppiamento, spesso concentrandosi anche in questo caso sulla costante di struttura fine.

d.

In foto il telescopio DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), situato al Kitt Peak National Observatory in Arizona, progettato per mappare l’universo e studiare l’energia oscura. Nel 2024, ha utilizzato un campione di circa 110.000 galassie per misurare la possibile variazione della costante di struttura fine nello spazio e nel tempo. Questo studio, che si basa su spettroscopie delle galassie a emissione di linea, mira a verificare se la costante, che regola le interazioni elettromagnetiche, vari tra diverse epoche cosmiche.

Il fondo cosmico a microonde, generato ca. 340.000 anni dopo il Big Bang, sonda il valore della costante di struttura fine a quell’epoca e, come tale, fornisce finora il limite più stringente sulla sua variazione temporale. Andando ancora più indietro nel passato, troviamo la nucleosintesi del Big Bang, durante la quale si è formata la maggior parte dell’elio nell’universo, insieme a deuterio e litio. Osservando oggi le abbondanze di questi elementi, i cosmologi possono porre dei limiti alle reazioni avvenute allora, vincolando anche i valori delle costanti di accoppiamento dei processi deboli.

Complessivamente, gli attuali vincoli cosmologici pongono limiti che, a seconda della costante, si collocano tra l’1% e il 10%. È interessante notare che alcune recenti analisi sulle linee di assorbimento dei quasar hanno indicato che la costante di struttura fine potrebbe essersi evoluta di più di una parte su 105 nell’intervallo del redshift cosmologico 0,2<z< 3,7. Analisi più recenti su quasar provenienti da una regione diversa, tuttavia, sembrano indicare una tendenza opposta. Molto recentemente, nel 2024, l’esperimento DESI ha utilizzato circa 110.000 galassie con linee di emissione forti e strette per misurare la variazione relativa della costante di struttura fine nello spazio e nel tempo, ponendo limiti dell’ordine di una parte su un milione. Come spesso accade, tutti questi risultati devono essere considerati con attenzione rispetto a ogni possibile effetto sistematico.

Siamo ormai entrati nell’era della cosmologia di precisione, con il dispiegamento di una serie di missioni cosmologiche che mapperanno miliardi di galassie, la loro forma e posizione, su un volume impressionante intorno a noi, coprendo fino al 75% della storia dell’universo. Fra queste la missione europea Euclid, guidata dall’ESA e lanciata nel luglio 2023. Tra le altre cose, queste missioni forniranno nuovi e più stringenti vincoli sulla variazione delle costanti, fino a escludere qualsiasi variazione o a rilevarne potenzialmente una piccola, aprendo così nuove entusiasmanti strade per l’esplorazione della fisica fondamentale.

Biografia

Alessandra Silvestri ha studiato fisica teorica all’Università di Trieste e ha conseguito un dottorato in cosmologia alla Syracuse University, USA. Dopo un postdoc di quattro anni al MIT e due anni come excellence fellow alla SISSA, è professoressa all’Istituto Lorentz per la Fisica Teorica all’Università di Leiden dal 2015.